里山体験学習 事前学習

| 授 業 名 | 里山体験学習 事前学習

【「信州環境カレッジ」補助事業】 |

| 実施学校名 | 松本市立寿小学校 |

| 実施学年、学級

参加人数 |

5学年 106人 |

| 担当者 | 担任 |

| 実施日(期間) | 令和5年9月21日 |

| 講師名 | 寿さと山くらぶ |

| 実施概要 | ・里山体験学習の説明(過去の写真を見ながら日程説明) ・里山の役割についての説明 ・里山での注意点,林業についてのお話 |

| 実施状況 (授業風景) |

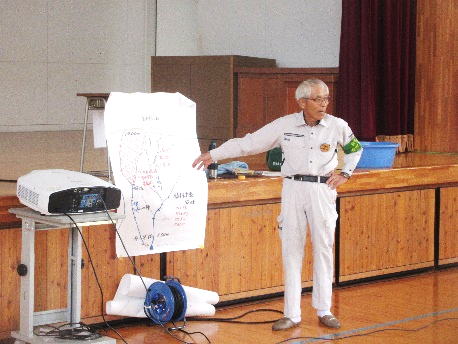

○里山体験学習の概要説明 最初に、公民館長さんより里山体験学習の内容や順序、注意点についてお話をお聞きしました。公民館長さんは過去の5年生が実施した時の画像を用いて具体的に説明してくださり、子ども達はスクリーンを見ながら熱心にお話を聞いていました。 山の中のトレッキングや木を用いた工作の場面の画像が映し出されると、「楽しそう」「キノコは採れるかな」といったつぶやきが聞かれ、お話から当日のイメージをもち、学習への期待感を高めていく様子が感じられました。

○里山の役割と堰堤についての説明

○里山での注意点について

最後には、木の伐採に使う道具が進化したことに伴い、作業効率が飛躍的に上がったことをお聞きし、実際のチェーンソーやそのための装備を見せてもらいました。当日はこれを使って実際に木を伐採する場面を見せていただくことを聞き、当日に向けての期待を膨らませる児童の様子が感じられました。

|

| 授業について | 記 入 者 | 担任 |

| 1 授業を通しての子どもたちの反応、感想等 講師の先生方が、具体的な画像や実験、モノを通じて子ども達に話をしてくださり、興味をもってお話を聞く様子がありました。事前にいただいた資料を見たり、メモをとったりしながら聞く児童が多く、里山体験学習の具体的なイメージをもつことができた有意義な時間となりました。 終了後、子ども達からは「私たちが行った時も動物にあえるかな」「キノコとって食べてもいいの」と、様々な面で楽しみだという感想が多く聞かれました。2 先生方の感想、要望等 里山や牛伏川と寿地区との関係について、子ども達が興味をもち引き込まれていく様子がとても印象的でした。この授業を通じて、何十年も前の寿小学校の児童が植林に里山へ出かけて行ったこと、今はさと山くらぶをはじめ地域の人が手入れをして守っていることを知り、自分の身の回りの自然に目を向け始めたり、それを守り続けている人々がいるということに気づいたりすることができました。今度は実際に里山へ出かけ、五感を駆使して山の自然の豊かさを実感してくれることを期待しています。 |

||